土壓平衡式矩形頂管機頂進工法

來源:

江蘇華林氣動液壓成套設備有限公司 日期:01-15 813 屬于:行業動態

土壓平衡式矩形頂管頂進工法是利用土壓平衡矩形頂管機完成矩形斷面的隧道施工,其結構斷面的合理性可減少土地征用量和掘進面積,降低工程造價。可用于建造地鐵車站、地鐵及水底隧道旁通道等。

1.特點

1.1利用土壓平衡矩形頂管機可對矩形斷面進行全斷面切削,保持土壓平衡,對周圍土體擾動小。

1.2在同等截面積下,矩形隧道比圓形隧道可更有效地利用空間,減少地下掘進土方。用于人行、車輛等的地下通道不需再進行地面鋪平工序,不僅省時而且可降低工程造價20%左右。

1.3不影響原有的各類地下管線,不影響道路交通、水運以及地面的各類建筑。施工時無噪音、無環境污染。

1.4通過可編邏輯程序控制器及各類傳感器等隨時監測施工狀況,確定施工參數,使整個施工過程處于受控狀態,從而有效控制矩形隧道頂進軸線、轉角偏差及地面沉降。

2.工作原理及適用范圍:

2.1工作原理:

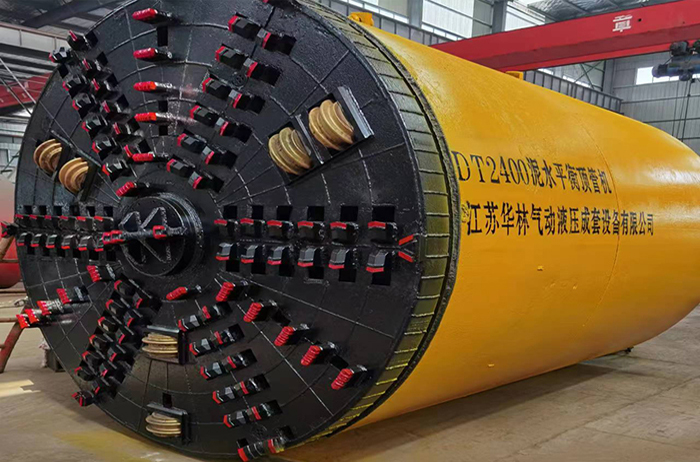

整個控制系統以土壓平衡為工作原理,通過大刀盤及仿形刀對正面土體的全斷面切削,改變螺旋機的旋轉速度及頂進速度來控制排土量,使土壓倉內的土壓力值穩定并控制在所設定的壓力值范圍內,從而達到開挖切削面的土體穩定。

2.2適用范圍:

本工法適用于在粘土、淤泥質粘土、粉質砂土及砂質粉土等地層中施工。特別適用于在不宜大開挖的錯綜復雜的各類地下管線下進行矩形斷面的施工,保證地面建筑物不受損害。

3.施工工藝

3.1施工設備

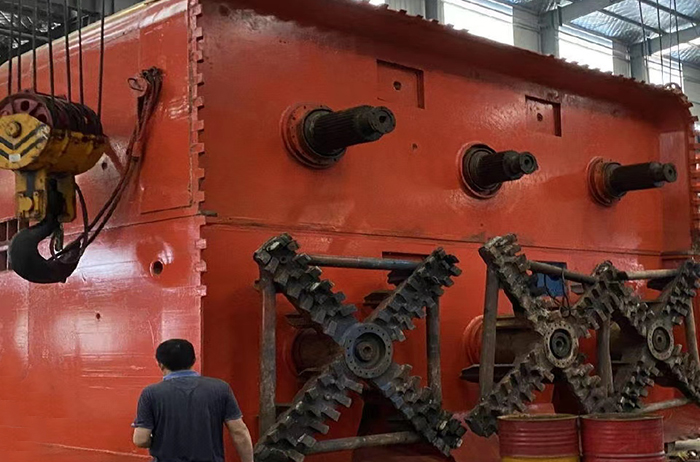

3.1.1組合刀盤式土壓平衡頂管機,主要由頂管機機頭、大刀盤及仿形刀裝置、糾偏裝置、螺旋機、主頂裝置、動力裝置、壓漿系統、電氣控制系統及監測系統等組成。

3.1.2配套設備:行車,拌漿系統,注漿泵,電焊機、空壓機等。

3.2施工順序:

3.2.1工作井清理、測量及軸線放樣。

3.2.2出洞口密封安裝及檢查,并進行出洞輔助技術措施如:井點降水或地基加固處理。

3.2.3井口行車、井上輔助設施的布置和安裝。

3.2.4頂管機就位。

3.2.5后座頂進裝置及井下輔助設施的布置和安裝。

3.2.6頂管機下井、就位。

3.2.7頂管機井下安裝、調試,作好開頂準備。

3.2.8頂管機開門出洞后開頂。

3.2.9砼管就位。

3.2.10頂管循環頂進。

4.施工要點

4.1出洞施工及密封

4.1.1對全套頂進設備作一次系統調試,應特別注意仿形刀在穿越加固層時的切削性能。在確定頂進設備運轉情況良好后,把機頭頂進洞圈內距加固層10cm左右。

4.1.2洞門密封圈的制作:為了防止泥漿從管節外壁和工作井之間的間隙中流出,而使水土流失造成地面沉降,同時影響觸變泥漿套的形成而降低減摩效果,在洞圈上預設阻漿密封裝置。

4.1.3機頭穿墻頂進:在拔除鋼封門后,應立即開始頂進機頭,由于正面為全斷面水泥土,為保護刀盤和仿形刀,頂進速度應適當減慢,使刀盤和仿形刀能對水泥土進行對矩形斷面徹底切削;另外由于此段土體過硬,螺旋機出土時可加適量清水來軟化和潤滑土體。

4.2觸變泥漿的應用

4.2.1為減少土體與管道間摩擦力,在管道外壁壓注觸變泥漿,在管道四周形成一圈泥漿套以達到減摩效果,在施工期間要求泥漿不失水,不沉淀,不固結。

4.2.2壓漿量的計算(每節管節)

為了保證注漿效果,注漿量應取理論值的2~3倍。

V=(D2-d2)×2×300%

4.3頂管后靠及機座安裝

為保證頂管工作井的后壁能均勻受力,加工一剛度較大的剛性后靠。整體吊裝,放在頂進裝置與井壁之間,進行定位固定。

4.4主要施工技術參數的控制

4.4.1正面土壓力的控制

土壓力根據Rankine土壓力理論進行計算,計算值作為土壓力的最初設定值,在實際頂進后,通過頂進參數、地面沉降監測,將設定土壓力值調整到1.2kg/cm2左右,正面出土量、地面沉降情況較為理想。

4.4.2出土量的控制

應盡量精確統計出每節管節的出土量,力爭使之與理論出土量保持一致,以保證正面土體的相對穩定。

4.4.3頂進速度的控制

在頂進時應對頂進速度作不斷調整,找出頂進速度、正面土壓力、出土量的合適匹配值,以保證頂管的頂進質量。

4.5頂進軸線的控制

4.5.1高程控制

在頂進過程中一旦頂管出現上拋現象,不宜采取降低地面土壓力、增大出土量、過量向下糾偏等動作。應在頂進時將機頭高程始終控制在負值,這樣即使在機頭下沉較大時,所采取的糾偏措施也和地面沉降控制相統一。

4.5.2平面控制

由于受第一條頂管頂進時擠壓、壓漿等影響,在已成管道周邊土體強度較原狀土大,在第二條頂管頂進時,機頭平面可能有偏離已成管道的現象,頂進時應把機頭平面始終控制在靠已成管道方向。

4.5.3轉角控制

矩形管道的橫向水平要求較高,在頂進過程中對機頭的轉角需密切注意,機頭一旦出現微小轉角,應及時糾轉。

a) 糾轉裝置糾轉

安裝于殼體兩側的糾轉裝置根據需要旋轉角度,將翼板伸出殼體插入土體內,在機頭向前推進時,土體在翼板上產生一側向分力,形成一力偶使機頭按所需的方向旋轉,以達到糾轉目的。

b) 壓漿糾轉

壓漿糾轉是利用殼體上壓漿管注漿,翅板將漿液分隔成四個區域,根據糾轉方向的要求,選擇適當的壓漿點,使壓出的漿液在機頭形成一力偶,使機頭按所需的方向旋轉,以達到糾轉目的。

c) 利用變角切口糾轉

安裝于機頭切口環二惻的左右各二個變角切口,其千斤頂的伸縮可控制翻板的角度,頂進時產生一定的超挖,使殼體二側土體產生一條槽形空間,并同時在機頭一側配合注漿,使機頭產生一力偶,以控制機頭的姿態,達到糾轉的目的。

4.5.4機頭糾偏控制

頂管在正常頂進施工過程中,必須密切注意頂進軸線的控制。在每節管節頂進結束后,必須進行機頭的姿態測量,并做到隨偏隨糾,且糾偏量不宜過大,以避免土體出現較大的擾動及管節間出現張角。

4.6地面沉降控制

4.6.1利用土壓平衡矩形頂管機對矩形斷面進行全斷面切削。嚴格控制施工參數,防止超、欠挖。

4.6.2解決矩形頂管機機頭頂部背土問題

在矩形頂管機的機頭殼體頂部安裝壓漿管,并開有壓漿槽,使漿液均勻分布于整個上頂面,在土體和殼體平面之間形成一泥漿膜,以減少土體同殼體的摩擦力,防止背土現象的發生。

4.6.3在頂進時,每隔一段時間應對頂管機后部已成管道高程作一次復測,一旦出現管道下沉情況嚴重時,應對下沉部位進行底部注漿,防止由此引起的地面沉降。

4.7測量

4.7.1矩形頂管機出洞前必須認真測定頂管機切口的軸線和標高,并將數據及時反饋進行調整,頂進中原始數據、表格必須連續真實填寫清楚。

4.7.2交接班時應交清測量記錄,將儀器對中,并交清管道軌跡和糾偏趨向。

4.7.3頂程結束后必須全線復測、繪制管道頂進軌跡圖(含高程、方向、頂力曲線),并由施工質監人員檢查復核。

4.7.4在過道路時,應按建設單位的要求在指定地段進行施工監測布置,觀測頂進過程中地表變形和土體位移情況,以便采取預防措施,避免影響道路正常運行的事故發生。頂進結束后應繪制施工過程和竣工后的地面變形圖。

4.8矩形管節和接口

4.8.1矩形管節混凝土采用C40,抗滲指標為S6。并采用F型鋼套接口、齒形氯丁橡膠止水帶。

4.8.2襯墊板的厚度,應按設計頂力大小確定,粘貼時,凹凸口對中,環向間隙符合要求。

4.8.3插入安裝前滑動部位可均勻涂薄層硅油等潤滑材料,減少摩阻。

4.8.4承插時外力必須均勻,橡膠圈不移位、不反轉、不露出管外。

5.施工人員及施工管理

5.1施工人員:每班12人,具體分工如下:

序號 人員 數量 職責分工

1 組長 1 指揮、調度、質量控制

2 技術人員 1 技術管理、質量管理、施工記錄、施工分析

3 操作員 1 頂管機操作

4 機、電維修員 2 設備檢修并兼職其它工作

5 起重工 1 行車駕駛

6 測量員 1 頂進軸線測量、控制

7 泥漿工 1 拌漿、壓漿

8 輔助工 4 運土2、掛吊鉤等

5.2.施工管理

5.2.1技術管理

由施工技術員負責,具體職責為:監督施工參數的實施及處理施工時發生的臨時變更情況,及時與設計單位聯系。

5.2.2質量管理

由操作班長與操作員建立TQC小組,操作班長負責監督實施設計施工參數,嚴格按照操作規程操作,并作好當班記錄,發現問題,及時與技術員聯系解決,定期進行TQC活動,保證施工質量。

序號 人員 數量 職責分工

1 組長 1 指揮、調度、質量控制

2 技術人員 1 技術管理、質量管理、施工記錄、施工分析

3 操作員 1 頂管機操作

4 機、電維修員 2 制備檢修并兼職其它工作

5 起重工 1 行車駕駛

6 測量員 1 頂進軸線測量、控制

7 泥漿工 1 拌漿、壓漿

8 輔助工 4 運土2、掛號鉤等

5.2.3安全管理

a.嚴格遵照國家頒發的《建筑安裝工程安全技術規程》和上海市市政工程管理局對施工現場安全的有關規定。

b.頂管機及管道內照明用電應使用安全電壓。

c.動力電纜轉換接插前,要先切斷電源,后拔出插頭。

d.混凝土管吊運時,管下嚴禁站人。

e.管道內的電力電纜、控制電纜應懸掛固定,嚴禁隨地鋪設。

f.外部照明要充足,安放高度不得低于3米。

g.在吊車行走路線上不得有任何電源線。

h.及時檢查各操作員的操作程序,嚴防違章操作。

i. 及時檢查各壓力管接頭的可靠性,防止壓力管爆裂傷人。

6.質量標準

除應遵照國家標準《地基與基礎施工及驗收規范》、《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》和上海市的建委頒發的《市政工程質量檢驗評定標準》、頂管標準的有關規定外,施工中還應做到:

6.1 矩形管節的邊長誤差<±2mm, 高度誤差<1mm, 上下平面矩形外框對角線誤差<4mm, 側向平面與上下平面的垂直度誤差<2mm。

6.2 當管頂與隧道底距離小于管徑時,隧道段地面最大隆起值為10mm,最大沉降值為30 mm。

6.3 頂進時,轉角必須控制在±1°之內。

7.效益分析

7.1與圓形頂管相比, 沒有浪費的掘進面積,充分利用了結構斷面,從而使地下空間得到有效利用。而用于人行、車輛等的地下通道不需再進行地面鋪平工序,亦可節約大量的時間和資金。

7.2與箱涵頂進相比,由于土壓平衡的控制,對土體的擾動小,能有效地控制地表的沉降和隆起,可在鬧市區或建筑密集場合下的管道施工,大大減少了地上地下構筑物破壞而帶來的損失。

7.3在穿越道路、鐵路、隧道、河流的管道施工時,不可能采用開槽埋管,利用矩形頂管機施工則可保證交通通行,大大減少了因施工所引起的道路中斷,具有明顯的社會效益和經濟效益。

免責聲明丨 部分內容來源網絡!本文僅供交流學習 , 版權歸屬原作者,部分內容推送時未能及時與原作者取得聯系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除。

1.特點

1.1利用土壓平衡矩形頂管機可對矩形斷面進行全斷面切削,保持土壓平衡,對周圍土體擾動小。

1.2在同等截面積下,矩形隧道比圓形隧道可更有效地利用空間,減少地下掘進土方。用于人行、車輛等的地下通道不需再進行地面鋪平工序,不僅省時而且可降低工程造價20%左右。

1.3不影響原有的各類地下管線,不影響道路交通、水運以及地面的各類建筑。施工時無噪音、無環境污染。

1.4通過可編邏輯程序控制器及各類傳感器等隨時監測施工狀況,確定施工參數,使整個施工過程處于受控狀態,從而有效控制矩形隧道頂進軸線、轉角偏差及地面沉降。

2.工作原理及適用范圍:

2.1工作原理:

整個控制系統以土壓平衡為工作原理,通過大刀盤及仿形刀對正面土體的全斷面切削,改變螺旋機的旋轉速度及頂進速度來控制排土量,使土壓倉內的土壓力值穩定并控制在所設定的壓力值范圍內,從而達到開挖切削面的土體穩定。

2.2適用范圍:

本工法適用于在粘土、淤泥質粘土、粉質砂土及砂質粉土等地層中施工。特別適用于在不宜大開挖的錯綜復雜的各類地下管線下進行矩形斷面的施工,保證地面建筑物不受損害。

3.施工工藝

3.1施工設備

3.1.1組合刀盤式土壓平衡頂管機,主要由頂管機機頭、大刀盤及仿形刀裝置、糾偏裝置、螺旋機、主頂裝置、動力裝置、壓漿系統、電氣控制系統及監測系統等組成。

3.1.2配套設備:行車,拌漿系統,注漿泵,電焊機、空壓機等。

3.2施工順序:

3.2.1工作井清理、測量及軸線放樣。

3.2.2出洞口密封安裝及檢查,并進行出洞輔助技術措施如:井點降水或地基加固處理。

3.2.3井口行車、井上輔助設施的布置和安裝。

3.2.4頂管機就位。

3.2.5后座頂進裝置及井下輔助設施的布置和安裝。

3.2.6頂管機下井、就位。

3.2.7頂管機井下安裝、調試,作好開頂準備。

3.2.8頂管機開門出洞后開頂。

3.2.9砼管就位。

3.2.10頂管循環頂進。

4.施工要點

4.1出洞施工及密封

4.1.1對全套頂進設備作一次系統調試,應特別注意仿形刀在穿越加固層時的切削性能。在確定頂進設備運轉情況良好后,把機頭頂進洞圈內距加固層10cm左右。

4.1.2洞門密封圈的制作:為了防止泥漿從管節外壁和工作井之間的間隙中流出,而使水土流失造成地面沉降,同時影響觸變泥漿套的形成而降低減摩效果,在洞圈上預設阻漿密封裝置。

4.1.3機頭穿墻頂進:在拔除鋼封門后,應立即開始頂進機頭,由于正面為全斷面水泥土,為保護刀盤和仿形刀,頂進速度應適當減慢,使刀盤和仿形刀能對水泥土進行對矩形斷面徹底切削;另外由于此段土體過硬,螺旋機出土時可加適量清水來軟化和潤滑土體。

4.2觸變泥漿的應用

4.2.1為減少土體與管道間摩擦力,在管道外壁壓注觸變泥漿,在管道四周形成一圈泥漿套以達到減摩效果,在施工期間要求泥漿不失水,不沉淀,不固結。

4.2.2壓漿量的計算(每節管節)

為了保證注漿效果,注漿量應取理論值的2~3倍。

V=(D2-d2)×2×300%

4.3頂管后靠及機座安裝

為保證頂管工作井的后壁能均勻受力,加工一剛度較大的剛性后靠。整體吊裝,放在頂進裝置與井壁之間,進行定位固定。

4.4主要施工技術參數的控制

4.4.1正面土壓力的控制

土壓力根據Rankine土壓力理論進行計算,計算值作為土壓力的最初設定值,在實際頂進后,通過頂進參數、地面沉降監測,將設定土壓力值調整到1.2kg/cm2左右,正面出土量、地面沉降情況較為理想。

4.4.2出土量的控制

應盡量精確統計出每節管節的出土量,力爭使之與理論出土量保持一致,以保證正面土體的相對穩定。

4.4.3頂進速度的控制

在頂進時應對頂進速度作不斷調整,找出頂進速度、正面土壓力、出土量的合適匹配值,以保證頂管的頂進質量。

4.5頂進軸線的控制

4.5.1高程控制

在頂進過程中一旦頂管出現上拋現象,不宜采取降低地面土壓力、增大出土量、過量向下糾偏等動作。應在頂進時將機頭高程始終控制在負值,這樣即使在機頭下沉較大時,所采取的糾偏措施也和地面沉降控制相統一。

4.5.2平面控制

由于受第一條頂管頂進時擠壓、壓漿等影響,在已成管道周邊土體強度較原狀土大,在第二條頂管頂進時,機頭平面可能有偏離已成管道的現象,頂進時應把機頭平面始終控制在靠已成管道方向。

4.5.3轉角控制

矩形管道的橫向水平要求較高,在頂進過程中對機頭的轉角需密切注意,機頭一旦出現微小轉角,應及時糾轉。

a) 糾轉裝置糾轉

安裝于殼體兩側的糾轉裝置根據需要旋轉角度,將翼板伸出殼體插入土體內,在機頭向前推進時,土體在翼板上產生一側向分力,形成一力偶使機頭按所需的方向旋轉,以達到糾轉目的。

b) 壓漿糾轉

壓漿糾轉是利用殼體上壓漿管注漿,翅板將漿液分隔成四個區域,根據糾轉方向的要求,選擇適當的壓漿點,使壓出的漿液在機頭形成一力偶,使機頭按所需的方向旋轉,以達到糾轉目的。

c) 利用變角切口糾轉

安裝于機頭切口環二惻的左右各二個變角切口,其千斤頂的伸縮可控制翻板的角度,頂進時產生一定的超挖,使殼體二側土體產生一條槽形空間,并同時在機頭一側配合注漿,使機頭產生一力偶,以控制機頭的姿態,達到糾轉的目的。

4.5.4機頭糾偏控制

頂管在正常頂進施工過程中,必須密切注意頂進軸線的控制。在每節管節頂進結束后,必須進行機頭的姿態測量,并做到隨偏隨糾,且糾偏量不宜過大,以避免土體出現較大的擾動及管節間出現張角。

4.6地面沉降控制

4.6.1利用土壓平衡矩形頂管機對矩形斷面進行全斷面切削。嚴格控制施工參數,防止超、欠挖。

4.6.2解決矩形頂管機機頭頂部背土問題

在矩形頂管機的機頭殼體頂部安裝壓漿管,并開有壓漿槽,使漿液均勻分布于整個上頂面,在土體和殼體平面之間形成一泥漿膜,以減少土體同殼體的摩擦力,防止背土現象的發生。

4.6.3在頂進時,每隔一段時間應對頂管機后部已成管道高程作一次復測,一旦出現管道下沉情況嚴重時,應對下沉部位進行底部注漿,防止由此引起的地面沉降。

4.7測量

4.7.1矩形頂管機出洞前必須認真測定頂管機切口的軸線和標高,并將數據及時反饋進行調整,頂進中原始數據、表格必須連續真實填寫清楚。

4.7.2交接班時應交清測量記錄,將儀器對中,并交清管道軌跡和糾偏趨向。

4.7.3頂程結束后必須全線復測、繪制管道頂進軌跡圖(含高程、方向、頂力曲線),并由施工質監人員檢查復核。

4.7.4在過道路時,應按建設單位的要求在指定地段進行施工監測布置,觀測頂進過程中地表變形和土體位移情況,以便采取預防措施,避免影響道路正常運行的事故發生。頂進結束后應繪制施工過程和竣工后的地面變形圖。

4.8矩形管節和接口

4.8.1矩形管節混凝土采用C40,抗滲指標為S6。并采用F型鋼套接口、齒形氯丁橡膠止水帶。

4.8.2襯墊板的厚度,應按設計頂力大小確定,粘貼時,凹凸口對中,環向間隙符合要求。

4.8.3插入安裝前滑動部位可均勻涂薄層硅油等潤滑材料,減少摩阻。

4.8.4承插時外力必須均勻,橡膠圈不移位、不反轉、不露出管外。

5.施工人員及施工管理

5.1施工人員:每班12人,具體分工如下:

序號 人員 數量 職責分工

1 組長 1 指揮、調度、質量控制

2 技術人員 1 技術管理、質量管理、施工記錄、施工分析

3 操作員 1 頂管機操作

4 機、電維修員 2 設備檢修并兼職其它工作

5 起重工 1 行車駕駛

6 測量員 1 頂進軸線測量、控制

7 泥漿工 1 拌漿、壓漿

8 輔助工 4 運土2、掛吊鉤等

5.2.施工管理

5.2.1技術管理

由施工技術員負責,具體職責為:監督施工參數的實施及處理施工時發生的臨時變更情況,及時與設計單位聯系。

5.2.2質量管理

由操作班長與操作員建立TQC小組,操作班長負責監督實施設計施工參數,嚴格按照操作規程操作,并作好當班記錄,發現問題,及時與技術員聯系解決,定期進行TQC活動,保證施工質量。

序號 人員 數量 職責分工

1 組長 1 指揮、調度、質量控制

2 技術人員 1 技術管理、質量管理、施工記錄、施工分析

3 操作員 1 頂管機操作

4 機、電維修員 2 制備檢修并兼職其它工作

5 起重工 1 行車駕駛

6 測量員 1 頂進軸線測量、控制

7 泥漿工 1 拌漿、壓漿

8 輔助工 4 運土2、掛號鉤等

5.2.3安全管理

a.嚴格遵照國家頒發的《建筑安裝工程安全技術規程》和上海市市政工程管理局對施工現場安全的有關規定。

b.頂管機及管道內照明用電應使用安全電壓。

c.動力電纜轉換接插前,要先切斷電源,后拔出插頭。

d.混凝土管吊運時,管下嚴禁站人。

e.管道內的電力電纜、控制電纜應懸掛固定,嚴禁隨地鋪設。

f.外部照明要充足,安放高度不得低于3米。

g.在吊車行走路線上不得有任何電源線。

h.及時檢查各操作員的操作程序,嚴防違章操作。

i. 及時檢查各壓力管接頭的可靠性,防止壓力管爆裂傷人。

6.質量標準

除應遵照國家標準《地基與基礎施工及驗收規范》、《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》和上海市的建委頒發的《市政工程質量檢驗評定標準》、頂管標準的有關規定外,施工中還應做到:

6.1 矩形管節的邊長誤差<±2mm, 高度誤差<1mm, 上下平面矩形外框對角線誤差<4mm, 側向平面與上下平面的垂直度誤差<2mm。

6.2 當管頂與隧道底距離小于管徑時,隧道段地面最大隆起值為10mm,最大沉降值為30 mm。

6.3 頂進時,轉角必須控制在±1°之內。

7.效益分析

7.1與圓形頂管相比, 沒有浪費的掘進面積,充分利用了結構斷面,從而使地下空間得到有效利用。而用于人行、車輛等的地下通道不需再進行地面鋪平工序,亦可節約大量的時間和資金。

7.2與箱涵頂進相比,由于土壓平衡的控制,對土體的擾動小,能有效地控制地表的沉降和隆起,可在鬧市區或建筑密集場合下的管道施工,大大減少了地上地下構筑物破壞而帶來的損失。

7.3在穿越道路、鐵路、隧道、河流的管道施工時,不可能采用開槽埋管,利用矩形頂管機施工則可保證交通通行,大大減少了因施工所引起的道路中斷,具有明顯的社會效益和經濟效益。

免責聲明丨 部分內容來源網絡!本文僅供交流學習 , 版權歸屬原作者,部分內容推送時未能及時與原作者取得聯系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除。

下一新聞:長距離頂管施工中繼間的分布